Por Adriana Agramonte Machado, psicóloga clínica e investigadora.

Imagen de portada: bandera del colectivo intersexual, un símbolo prácticamente desconocido en nuestro país, tomada de Internet.

El 26 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Visibilidad Intersexual, que nació para conmemorar la primera protesta de este colectivo en el año 1996, durante la conferencia anual de la Academia Americana de Pediatría, en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

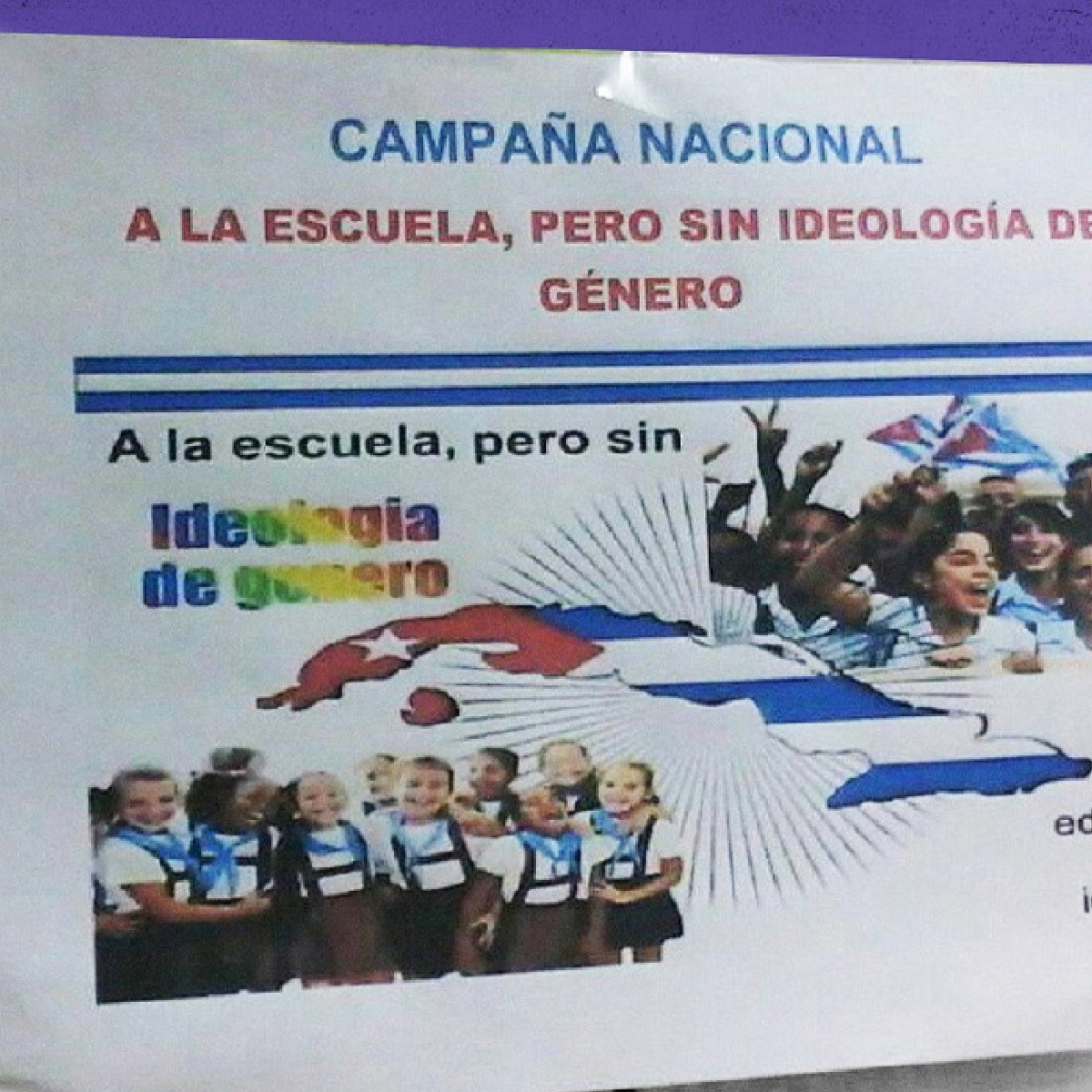

La fecha tiene el objetivo de resaltar, proteger y defender los derechos de las personas intersexuales, exponer la situación de esta población en los diversos países, así como también combatir el estigma y la discriminación que sufren por sus características sexuales. Una de las demandas principales del activismo intersexual es la prohibición de las intervenciones quirúrgicas genitales sin consentimiento, especialmente a menores intersexuales.

Intersexualidad: ¿Qué es?

La intersexualidad era un término prácticamente desconocido hasta hace unas décadas. Más conocido por el desacertado término “hermafrodita”, fue sólo a mediados del siglo XX que comenzó a extenderse al campo del género y la sexualidad, propiciando también el surgimiento del colectivo intersexual.

En la actualidad, existe una tendencia a incluir la “I” en la sigla LGBTI que identifica los movimientos de la diversidad sexo-genérica en varios países porque el tema ha cobrado gran interés aunque en ocasiones se usa sin entender verdaderamente de qué se trata.

La intersexualidad está relacionada con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersexual puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual, y autoidentificarse como mujer, hombre, ambas o ninguna de las dos cosas.

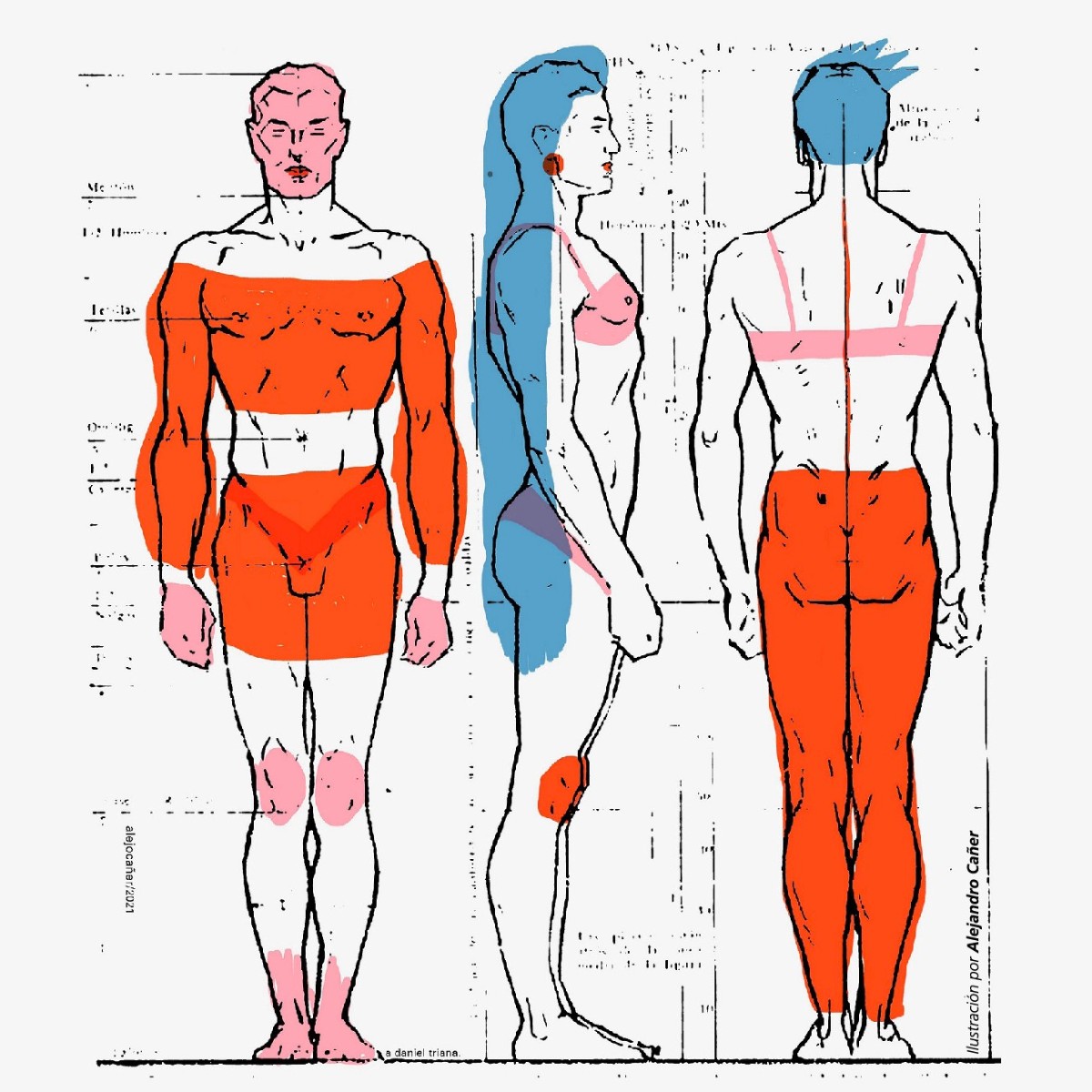

De manera general, la intersexualidad remite a la existencia de una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace con características sexuales –genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos– que no parecen “encajar” en las definiciones propias de masculino o femenino.

Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente de una mujer, pero en su interior puede tener testículos. O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicos genitales masculinos y femeninos, como es la situación de un bebé con un clítoris más largo que el promedio, o carecer de la apertura vaginal, o tener un conducto común en donde desembocan la uretra y la vagina.

Hay casos en que puede nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio, o con un escroto que está dividido de manera que asemeja más unos labios vaginales. En ocasiones, en lugar de tener una composición genética XX o XY, la persona nace con otra fórmula cromosómica denominada “mosaico”, es decir, sus cromosomas son XXY o X0. No hay una sola anatomía intersexual.

En algunos casos, los rasgos intersexuales son visibles al nacer, en otros no se manifiestan hasta la pubertad, cuando los cambios corporales esperados para una mujer o para un hombre típico no se presentan.

En otras situaciones la persona desea lograr descendencia y descubre que la infertilidad está asociada a la intersexualidad y en otras ocasiones existe la posibilidad de que la persona no descubra su condición intersexual porque nunca se somete a estudios específicos para su evaluación. Algunas personas viven y mueren con una anatomía intersexual sin que nadie, ni ellas mismas, lo sepan.

Las formas genitales dependen de la testosterona durante la gestación y en algún momento de ese proceso son iguales. Cuando un feto es expuesto a niveles “bajos” de testosterona se queda con formas genitales típicamente femeninas; en cambio, si el feto es expuesto a niveles más “altos” de testosterona sus genitales irán tomando — por decirlo de alguna manera — apariencia masculina. Cuando se quedan en un estado intermedio durante este proceso, los médicos hablan de que los bebés “nacen con genitales ambiguos”. Evidentemente, nada se ha formado mal, sino que es parte de un proceso natural que depende de los niveles de testosterona, estrictamente eso.

Debido a que los cuerpos de las personas intersexuales son percibidos como diferentes, niñ@s y adult@s con esta condición son a menudo estigmatizados y sufren violaciones de sus derechos, sin embargo, si definimos la intersexualidad básicamente como una variación en las formas y la composición corporal, podemos afirmar que, en sí misma, la intersexualidad no es una patología y, definitivamente, no es una malformación.

Aunque las características sexuales diversas en sí mismas no representan un problema de salud, algunas variaciones corporales se pueden asociar a condiciones que requieren atención médica específica debido, por ejemplo, a desequilibrios metabólicos. Por lo tanto, tener una corporalidad atípica no acarrea de manera inmediata condiciones de enfermedad o de salud.

Según Cabral, activista intersexual, coordinador del Área Trans e Intersex del Programa para Latinoamérica y el Caribe de IGLHRC (The International Gay and Lesbian Human Rights Commission), el concepto clave para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de intersexualidad es el de variación, entendiendo como tal todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. [1]

Considero que de alguna manera tod*s tenemos algo de intersexualidad. Existen varios genes que posibilitan la aparición de símiles y también hay hormonas comunes a varones y mujeres. Por ejemplo, la inhibina, que es la hormona encargada de la estimulación –conocida por hormona folicoestimulante o FSH– es la encargada de hacer madurar la creación de esperma, en el caso de los hombres; mientras que en la mujer produce una estimulación de la maduración de los óvulos. Otra hormona común es la testosterona, y aunque siempre se ha considerado que es una hormona perteneciente únicamente al cuerpo masculino, lo cierto es que el cuerpo femenino también es capaz de segregar dicha hormona sexual.

¿Cuán común es la intersexualidad?

Existe la certeza de que no son pocas las personas que nacen con esta condición; sin embargo, la realidad es que no existe información precisa para afirmar qué tan común es la intersexualidad en el mundo. Todo lo que hay son estimaciones.

La ficha de las Naciones Unidas reporta un dato que se ha convertido en referencia habitual. Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersexuales. Suelen referirse que el porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas.

Partiendo del dato de que aproximadamente en el mundo existen 6,500 millones de personas, se calcula que existen al menos 3 millones de seres humanos que nacen con rasgos intersexuales. Especialistas como urólogos y endocrinólogos pediatras de diferentes centros médicos refieren un estimado de un recién nacido intersexual por cada mil 500 o 2 mil nacimientos: o sea, entre un 0.05% y un 0.06% de la población.

¿Qué soy?

A la pregunta sólo puede responder cada persona. Conocer científicamente la intersexualidad ayuda a entender la diversidad de individuos más allá de las complejidades en torno a la identidad.

La intersexualidad llegó a mi vida y cambió mi mapa de la realidad, y lo agradezco. Como profesional, me siento afortunada y desde mi saber, nunca suficiente, intento entender, escuchar, compartir, apoyar.

Las personas intersexuales solo son personas, dignas de ser tratadas como tal, y como el resto de los seres humanos, tienen derechos a una vida realizada y feliz, plena y productiva, a la integridad física, a la igualdad y a la no discriminación. Las personas intersexuales son parte de la diversidad humana.

He conocido personas extraordinarias. Les he visto transformarse, crecer y emerger para ocupar un lugar en el mundo. Y yo, desde el mío, hago lo propio, lo posible. Busco hablar por convicción y desde mi propio compromiso y mi experiencia.

Es una dicha unirme al mensaje de amistad para visibilizar la existencia de la intersexualidad.

_

[1] Cabral M. “Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano”. Anarrés editorial, Córdoba 2009. Disponible en: www.mulabi.org

Deja un comentario