Yadira Álvarez Betancourt

Foto tomada de la entrevista ‘Rosa Hernández Acosta habla sobre la Campaña de Alfabetización Cubana’, del medio digital JSTOR Daily / Ilustración por Irian Carballosa

Tal como en el 2018 el cubano de a pie descubrió con emoción a Facebook —a más de una década de su fundación y con miles de millones de usuarios ya—, venimos a descubrir el agua tibia en materia de educación sexual escolar ahora. Muchas personas se enteran y algunas se escandalizan ante la Resolución 16/2021 del Ministerio de Educación de la República de Cuba acerca de la implementación de esta área del conocimiento. Así se ha generado polémica entre quienes están de acuerdo y quienes no, quienes la aceptan como una orientación necesaria e indiscutible “que viene de arriba”, o sencillamente desconocen su necesidad y repercusión.

Un poco de historia

Para quienes piensan que esta resolución ministerial es un capricho reciente para contentar minorías, lamento decepcionarles.

En primer lugar, ya se tenía en cuenta la educación sexual en la escuela cubana. Era parte de las estrategias formativas de la enseñanza general en las instituciones escolares, un área que abarcaba educación en salud y sexualidad. Estaba contenida en todas las asignaturas y acciones educativas, en algunos temas que abordaban desde distintas aristas este aspecto tan sensible del desarrollo de la personalidad.

Y aunque no se abordaba con toda la profundidad y sistematicidad que se debía porque ni todo el personal docente está bien preparado para hacerlo ni los espacios escolares siempre dan la cobertura necesaria, lo cierto es que, al menos por voluntad ministerial, estaba en las regulaciones del trabajo docente.

En el año 2011 quedó redactada la Resolución Ministerial 139, que definía la normativa a seguir en cuanto al tratamiento de temas de género, derechos y educación integral de la sexualidad.

Quizás al ser una normativa que primero debía calar en los actores del sistema educativo cubano, -léase directivos, funcionarios, maestros y profesores de las distintas enseñanzas- no recibió tanto interés mediático, ni levantó airadas protestas de sectores que, obviamente, no entienden su importancia y pretenden, a fuerza de enterrar la cabeza en la arena, negar la realidad.

Esta normativa abordaba de forma general cuestiones como el modo de organizar los grupos y actividades escolares y extraescolares evitando disposiciones sexistas, los temas relacionados con la reproducción, los vínculos de pareja y paterno filiales, el autocuidado desde la higiene y la prevención de infecciones de transmisión sexual, y algunas sugerencias metodológicas para realizar talleres e incorporar los temas a las asignaturas de forma transversal.

De ese tema se ocupa el sistema educativo: de transmitir los conocimientos necesarios con las herramientas apropiadas para que las personas comprendan el derecho que les asiste de pensar, sentir y actuar diferente a lo que se enseña en su hogar, inclusive a la posibilidad de hacerlo mejor, de manera más ajustada a sus necesidades y personalidad.

La normativa fue publicada, luego retirada sin explicación del sitio digital del Ministerio de Educación (MINED). El día 14 del mes de septiembre en nota oficial del Ministerio, la jefa del Departamento de Salud Escolar DrC. Mary Carmen Rojas Torres, informó que dada la tensa situación económica y epidemiológica del país, no había sido posible elaborar e imprimir los materiales que permitirán su implementación y la preparación de los docentes y directivos responsables de dicha introducción al currículo escolar.

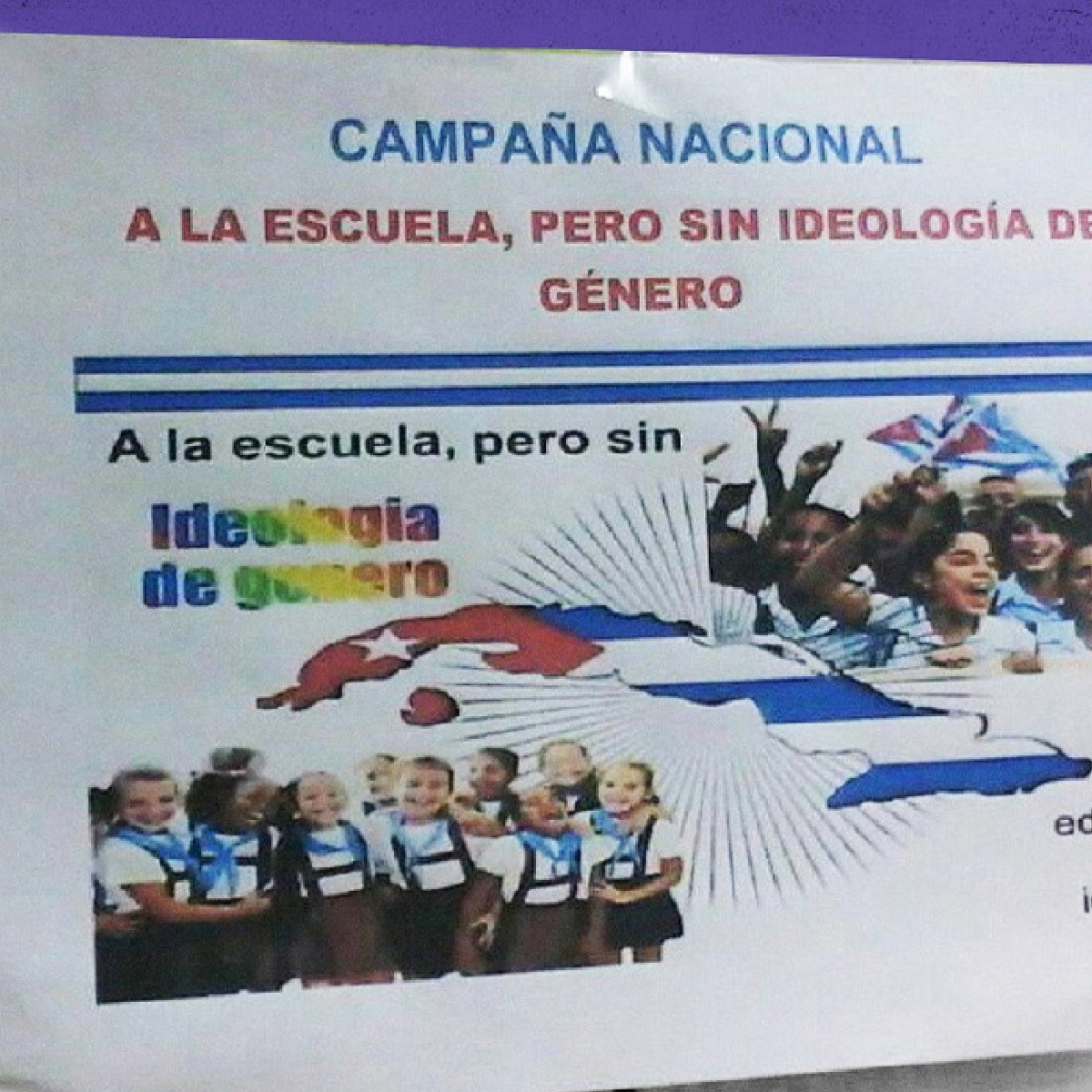

No se ha precisado fecha o plazo para implementarla en las escuelas y ya las hordas del puritanismo han ido contra ella, con ruido de címbalos, lanzas en ristre, sermones agresivos y estandartes de Abajo la Ideología de Género, justo como otro ejército cruzado del medioevo en guerra contra los infieles.

Yo diría que es interesante el hecho de que nadie haya alzado la voz antes contra la Resolución 139, que nadie haya protestado tan airadamente por el enfoque darwinista, no creacionista, de las ciencias naturales que se enseñan en el sistema educativo cubano, o hasta contra los temas específicos sobre biología de la reproducción humana. O contra la visión dialéctica y materialista que se ofrece en la educación general.

Creo que, si su postura es tan oscurantista y resuelta como demuestran, no es tan coherentemente oscurantista como para no crearme ciertas dudas acerca de las intenciones detrás de la cruzada. Y me pregunto si las razones no estarán relacionadas, con el advenimiento próximo del Código de las Familias.

Descubriendo el agua tibia

Yo no conocía bien la normativa anterior, pero siempre le hablé a mis alumnos de la importancia del autocuidado, de la higiene, de su autovaloración, de protegerse, mantener relaciones adecuadas entre todos y del respeto que había que tener en el aula y fuera de ella. Algunos alumnos venían a contarme sus cosas privadas sobre relaciones amorosas y problemas con parejas y a pedirme consejos. No siempre podía explicarles bien y a veces sentí deseos de hablar con sus padres porque demostraban que en casa apenas se hablaba con ellos de esos temas. A veces no tenían a más nadie que a mí para resolver sus dudas. Ojalá yo hubiera estado mejor preparada. Espero que esta normativa resuelva esos problemas. Profesora guía de grupo, secundaria básica

La nueva Resolución, que fue retirada enseguida del sitio del MINED –no antes de que muchos la descargáramos– implementa y amplía lo refrendado en la anterior. Los elementos que la fundamentan no son un invento cubano. Ya desde el año 1997, en el XIII Congreso Mundial de Sexología celebrado en Valencia, España, se formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que posteriormente, el 26 de agosto de 1999, en el 140º Congreso Mundial de Sexología, en Hong Kong, fue revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS, por su sigla en inglés).

Estos son derechos que asisten a toda las personas, independientemente de su edad, sexo, identidad de género, creencia religiosa, origen étnico, raza, nación y todos los múltiples factores que podrían diferenciarnos a unas de otras.

Particularmente, los derechos a la información basada en el conocimiento científico y a la educación sexual centran el aspecto formativo que fundamenta todos los demás, para beneficio del individuo y de la comunidad que lo rodea.

Despojar a las personas de estos derechos implica incurrir en una injusticia y negarles el desarrollo equilibrado de su personalidad y del modo en que interactúan con otras personas. Educarse para poner en práctica estos derechos a través de un programa planificado, con base científica y enfoque jurídico, pedagógico y empático, es una necesidad que va incluso más allá del beneficio personal: se revierte en los demás, en la sociedad toda.

Nos hemos demorado demasiado

Desde el 2008 la UNESCO comenzó a desarrollar programas que mejoraran la educación sexual impartida en las aulas. El programa implementado por la UNESCO ha considerado las variables que pueden presentar cada grupo de individuos a los que se dirige la educación sexual.

Dichas variables son estudiadas por colectivos de expertos en áreas como la antropología, la sociología, la epidemiología, la demografía, la psicología y el trabajo social.

De los estudios realizados por la UNESCO destacan: Orientaciones Técnicas Internacionales sobre la Educación sexual y Estudio del costo y la relación costo /eficacia de los programas de educación sexual. El primero está dirigido a profesionales y a personas responsables de la toma de decisiones de los sectores de salud y educación para facilitar el desarrollo e implementación de materiales y programas impartidos en las escuelas.

El segundo estudio proporciona información que demuestra lo conveniente que es invertir en los programas escolares de educación sexual ya que es un elemento fundamental en la prevención.

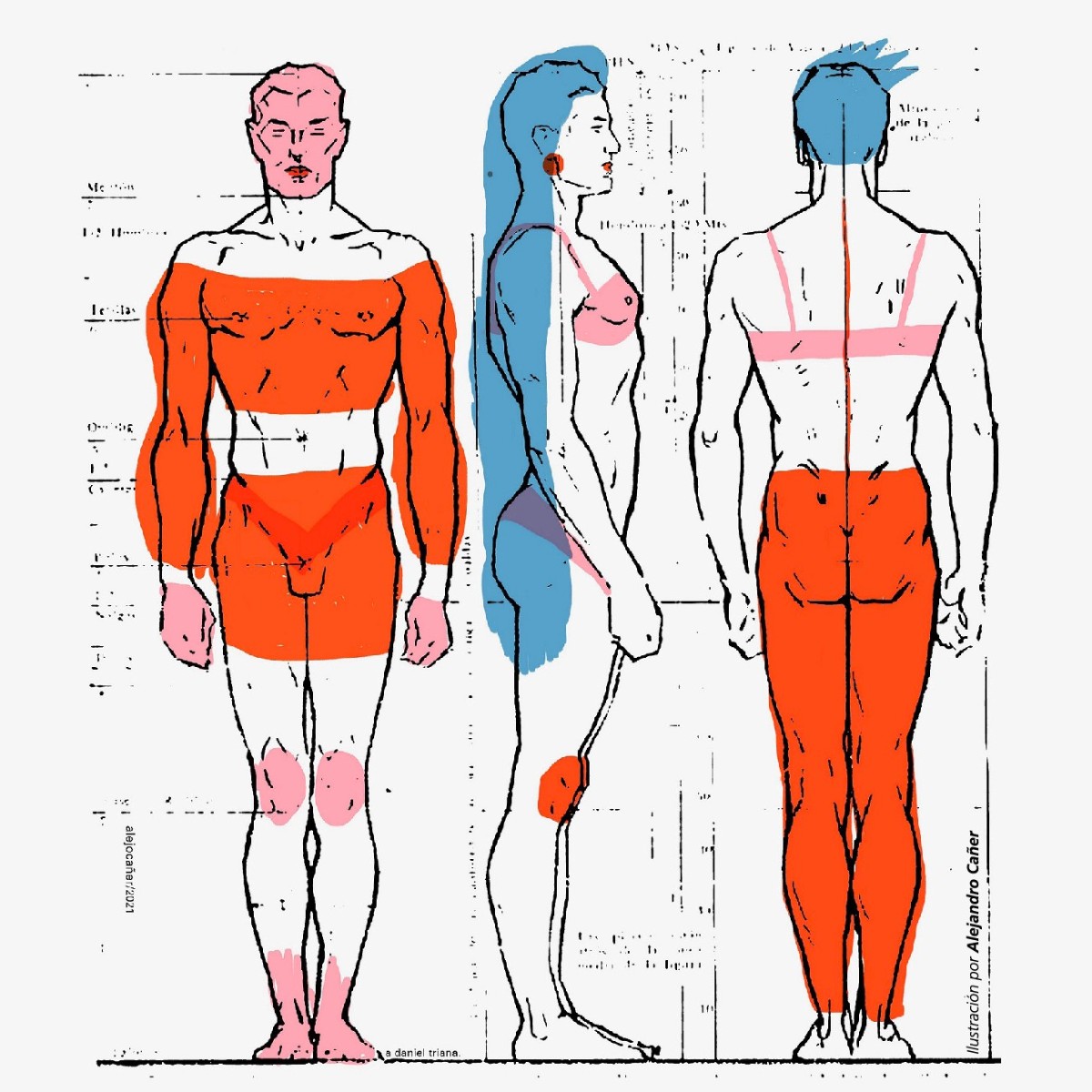

Una educación sexual integral debe promover el reconocimiento del cuerpo como totalidad, con necesidades de afecto, cuidado y valoración. La relación con el propio cuerpo y su desenvolvimiento social deben reconocerse como dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal, sistematizando los conocimientos y prácticas que integran el cuidado de la salud personal y colectiva, incluyendo la salud sexual y reproductiva desde una mirada integral.

Este proceso de estudio, implementación de programas, determinación de objetivos y contenidos de enseñanza y métodos ha continuado. Diferentes países han ido encontrando su modo de hacerlo. En Argentina, por ejemplo, uno de los más avanzados en el tema en Latinoamérica, se denomina Educación Sexual Integral (ESI) y es impartida en los niveles de primaria y secundaria de manera transversal a las distintas áreas curriculares.

Todo ello en el marco de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos que deben orientar la convivencia social y el desarrollo de comportamientos que prevengan el maltrato infantil, todas las formas de violencia contra las personas sexodivergentes, el abuso sexual, el abuso sexual infantil y la trata de niños/as.

En los diecisiete Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados por la ONU en el año 2015, se contempla como propósito transformar el mundo, erradicar la pobreza, la discriminación, el abuso y las muertes evitables, hacer frente a la destrucción del medio ambiente y marcar el inicio de una era de desarrollo para todos los pueblos del planeta.

Por supuesto que constituyen objetivos muy ambiciosos que requerirán un gran esfuerzo colectivo. Pero una de las bases fundacionales de ese esfuerzo ha de ser la educación en todas sus vertientes, también la educación integral de la sexualidad. Y varios de esos objetivos se relacionan de forma directa con la necesidad de crear espacios de convivencia y desarrollo equitativos y justos para todxs, fundamentados en el derecho, el conocimiento científico, la empatía, el respeto.

La necesidad e implementación de la educación integral de la sexualidad con enfoque de género, derechos, ciencia y justicia social no es un invento de ayer. Se trabaja en ella desde hace mucho tiempo, por personas, instituciones, comunidades y organizaciones con sobrada experiencia y conocimientos en el tema.

A tiempo todo tiene solución

En el verano fui a una fiesta de mis amistades donde conocí a una muchacha que me cayó bien. No me gustaba tanto pero como se fue conmigo al terminar la fiesta, la llevé a mi casa y tratamos de tener relaciones sexuales. Fue un fiasco total, porque no tuve erección. Desde entonces me cuesta mucho trabajo acostarme con alguien. Siempre tengo miedo de volver a pasar por lo mismo. Estudiante de ingeniería industrial, 22 años

En el año 2019 se encuestó a un grupo de estudiantes de primer año de una carrera pedagógica como parte del diagnóstico de una asignatura optativa.

A preguntas como “¿Crees que has sido sometidx a alguna forma de violencia física, psicológica o sexual?” más del 60% de los estudiantes de ambos sexos respondieron que no.

Luego se reveló una contradicción seria: a las preguntas dirigidas a reconocer si habían sido víctimas de formas específicas de violencia descritas en la encuesta, las respuestas afirmativas superaron en número a las negativas.

Idéntica contradicción se reveló ante la pregunta “¿Has mostrado algún comportamiento violento hacia otras personas?”.

La mayoría de las respuestas fueron negativas, pero cuando se preguntaba si había protagonizado o sido testigo pasivo de actos tipificados como violentos, descritos en la encuesta, las respuestas fueron afirmativas en un 39% de los casos.

La conclusión fue que los jóvenes de ese grupo no reconocían la violencia sufrida por ellos o ejercida hacia otros como actos violentos. Sus vivencias y experiencias de vida la habían legitimado como algo normal, habitual, justificable incluso en algunos casos. Simplemente no entendían “qué estaba mal”.

Tampoco entendían cuestiones relacionadas con la responsabilidad afectiva en una relación amorosa. En la conducta que referían adoptar para estas relaciones, se apreciaban altos niveles de inseguridad, posesividad, carencia de habilidades para la comunicación y formas inadecuadas de solucionar conflictos de pareja y gestionar rupturas o reconciliaciones.

En temas como el autocuidado emocional, la planificación de proyectos de vida, las expectativas que de sí mismos tenían y las acciones para su crecimiento afectivo, profesional y familiar, priorizaban el llamado modelo romántico de la pareja. Veían como normales y deseables dinámicas perjudiciales de control, codependencia y subordinación.

El conocimiento demostrado acerca de las relaciones sexuales se centraba fundamentalmente en el autocuidado ante infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Estas son las carencias detectadas en un pequeño grupo de estudio perteneciente a la franja etárea juvenil. Pero posiblemente en una investigación más profunda y con una muestra más amplia que incluya diferentes edades, podría determinarse con mayor precisión el alcance de esta brecha entre lo sabido y lo requerido para una vida sexo-afectiva y un desempeño emocional y social armónicos y sanos.

Arrastrar tales carencias a lo largo de la vida, aprendidas a través de informaciones falsas o confusas y de la observación, imitación y repetición de modelos inadecuados, es garantía de fracasos personales.

Esto no descarta totalmente las relaciones positivas y el logro de objetivos estudiantiles, profesionales y familiares, sin embargo el impacto de los fracasos en el área sexual, social y amorosa lastran, a la larga, la salud y el bienestar mental y emocional, lo cual no solo afecta a los individuos, sino a la sociedad en pleno.

La educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos ofrece un punto de partida más ventajoso para enfrentar la vida en sociedad y los desafíos que esta trae para las relaciones con otras personas y para la visión de sí mismo del individuo. Sin decir que es la octava maravilla, porque más que algo así de místico es un muy material conjunto de conocimientos, recursos, habilidades y orientaciones que podrán hacer más fácil la vida, podemos decir que hace a la octava maravilla más… accesible.

Trabajar el tema en la escuela permite promover espacios seguros y guiados para compartir preocupaciones, vivencias y consejos fiables que tributen al desarrollo de una sexualidad sana y feliz.

¿Qué enseñar, quién lo enseñará, cómo, cuándo?

No estoy dispuesta a que nadie le enseñe nada de ideología de género ni educación sexual a mi hija en la escuela. Ella es una niña inocente. Esas cosas le hacen daño a la inocencia de los niños. Yo le enseñaré lo que corresponda cuando llegue el momento. Que no se metan con mis hijos. Madre de niña de siete años, visto en Facebook

Estamos tan atrás en cuanto a educación sexual, que hay quienes siguen pensando que todo el tema se refiere solo a las relaciones sexuales, preferentemente heteronormativas.

Muchos de los líderes del NO –en contra de la enseñanza de una educación sexual integral en las escuelas– han estimulado y promovido el temor de algunos padres de que el trabajo en esta área se convierta en un conjunto de orientaciones para saber cómo tener relaciones sexuales, perder el pudor, adoptar prácticas inmorales, ir contra la familia. Y además han echado mano de esa entelequia llamada “ideología de género” amenazando con la supuesta homosexualización, la estimulación del interés sexual y la enseñanza de modelos negativos e inmorales en la institución educativa. Nada más lejos de la verdad.

¿Qué sí podría considerarse el temor más “justificado” de los padres? Que las enseñanzas ofrecidas en el centro escolar contradigan diametralmente las recibidas en el hogar, y que dichas contradicciones conviertan a la escuela y a la familia en contendientes irreconciliables. El perjuicio para la infancia en un panorama como este es real.

La escuela y la casa necesitan pasar por un proceso de negociación y diálogo no solo para las medidas disciplinarias, las tareas y evaluaciones escolares, y los recursos que se demandan a la familia para facilitar el trabajo, sino también para el análisis de los contenidos, objetivos y plazos de cumplimiento, y para la comprensión de las diversidades. Ese proceso es importante para hallar los puntos medios necesarios y preparar al alumnado para su inserción social, su futuro profesional y su desarrollo personal.

Justo es decir que en muchos de los temas formativos de la escuela cubana aún no se establece este diálogo con la familia, o no tan profundamente como debería ser. La educación cubana enfrenta muchas dificultades que lastran su calidad. La profundidad y excelencia de los aprendizajes, las clases, los procesos educativos, no es comparable, tal vez, con la de hace unos diez años.

Pero si algo estoy convencida de que no veremos nunca en una escuela cubana, y lo digo porque he trabajado en muchas, es que se enseñen contenidos con la intención o la voluntad institucional de hacer daño, o que se impongan actos y conductas impropias de las etapas de desarrollo del estudiantado.

del estudiantado. La Resolución 16/2021 que pudimos revisar antes de que fuera retirada del sitio, contiene temas generales y específicos sobre la educación integral de la sexualidad, conceptos y principios de esta área de desarrollo, dosificación por franjas de edad y orientaciones metodológicas y didácticas para el abordaje de las temáticas allí contenidas.

Hace un énfasis especial, desde lo preventivo, en el autocuidado ante situaciones de abuso, y en el respeto a la sexodivergencia. Todo esto fundamentado en fuentes académicas de reconocido prestigio en Cuba y el mundo, y en documentos normativos propuestos por la WAS, la UNICEF, la ONU, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud.

Cada escuela, en virtud de las recientes normativas que permiten a la institución tomar decisiones autónomas sobre los espacios, las actividades educativas y las adaptaciones que sea preciso realizar en el plan de estudios según las necesidades territoriales e institucionales, puede ajustar cómo implementará la nueva Resolución. Los métodos, medios de enseñanza y contenidos se seleccionarán acorde a las edades donde se trabajará.

Algunos contenidos escolares relacionados con la vida, las ciencias, la educación cívica y ciudadana podrán ser abordados con mayor profundidad y precisión. Los ejemplos que se empleen también deberán estar despojados de su barniz sexista y excluyente.

Las formas de organización de la clase y las actividades de creación, trabajo, recreo y deportes se diseñarán de modo que no promuevan estereotipos machistas, sexistas, violentos ni fóbicos. El trabajo con los valores deberá dar un vuelco hacia el respeto, la empatía, la solidaridad, la cooperación y la unión de los grupos. El papel de los psicopedagogos como orientadores y asesores de los docentes y las familias estará dirigido hacia estas acciones.

En definitiva, solo se estará tratando de implementar, de una vez y por todas, una educación inclusiva y responsable que realmente prepare al alumnado para su incorporación sana y exitosa a una sociedad tan diversa y rica como la que puede encontrar en su grupo de clase.

Por eso merecen aprobación todas las normativas que les ayuden en su regreso a la escuela, todas las que contribuyan a promover en ellos un desarrollo equilibrado, pleno y feliz. Queda de su parte analizar si usted está de acuerdo, o no, en algo que es, en definitiva, por el bien de su prole y el futuro de la sociedad cubana.

_

Las citas y datos presentados en este artículo fueron recogidos en la práctica pedagógica de la autora.

Deja un comentario