Por Ileana Margarita Rodríguez Martínez, crítica de cine

En portada foto de la película “Fátima o el Parque de la Fraternidad”, tomada de Internet.

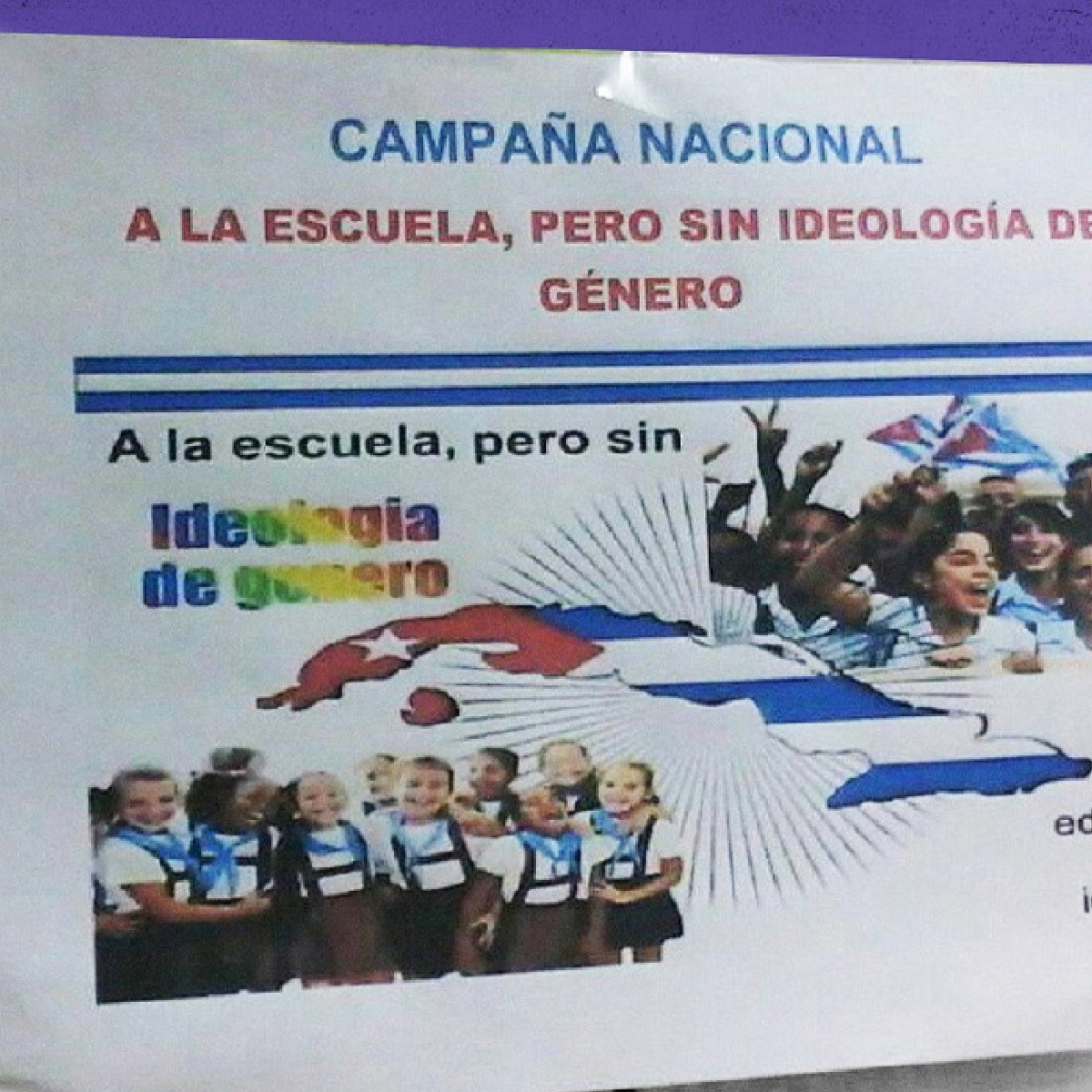

La cinematografía cubana ha obviado prácticamente el conflicto de la comunidad LGBTIQ en sus disímiles historias. Apenas cinco títulos es todo lo que ha producido el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica durante los últimos 10 años para mostrar de alguna manera las problemáticas de un sector muy sensible de la realidad cubana contemporánea.

“Fátima o el Parque de la Fraternidad” es un filme dirigido por el reconocido actor devenido realizador Jorge Perugorría, uno de los protagonistas de “Fresa y Chocolate” quien adaptó para el cine un cuento de Miguel Barnet.

El filme retrata la vida de una persona transgénero que quiere salir de un entorno hostil familiar signado por la violencia que le impone su padre machista y retrógrado. Al llegar a la capital conoce a un hombre que poco a poco le ayudará a descubrir su verdadera identidad.

El conflicto trans es visto en el filme de manera epidérmica, más bien folklórica. La denuncia social es relegada a un segundo plano por el uso de chistes y situaciones simpáticas que no reflejan el drama interno que viven las personas como Fátima, quienes tras la máscara y el divertimento ocultan el dolor y el maltrato a la que son sometidas en muchas ocasiones por su familia y la sociedad.

“Vestido de novia”, de Marilyn Solaya, es una película que narra el conflicto de una mujer transexual y su vida después de realizada la operación. El filme bebe del documental “En el cuerpo equivocado”, y la historia tiene como protagonista a Mavy, la primera mujer transexual operada en Cuba a finales de los años ochenta.

El filme aborda la intolerancia y la violencia que sufre Mavy cuando se descubre su pasado, a la que se suma su pareja que la abandona por miedo al rechazo social, para evitar el peso acusatorio de la sociedad y sobre todo del marco laboral.

“Últimos días en la Habana”, de Fernando Pérez, es en alguna medida un homenaje a “Fresa y Chocolate”, el filme de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. La película trata sobre sobre Diego, un hombre homosexual de unos cuarenta años, paciente de sida y que vive postrado en su cama, mientras pasa sus últimos días en un solar habanero en compañía de su amigo de juventud.

El protagonista no se amilana ante la muerte y decide enfrentar su destino con valentía. El filme es un canto a la amistad, a la solidaridad humana.

“Por qué lloran mis amigas”, de la realizadora Magda González Grau, nos entrega una historia protagonizada por cuatro amigas que se reencuentran veinte años después de haber convivido juntas en un preuniversitario en el campo.

En mi criterio, el filme aborda de manera infeliz el conflicto de la diversidad sexual. Una de las amigas, que trabaja como curadora en una importante galería, el día del añorado reencuentro decide confesar su secreto. Siempre fue una esposa infeliz porque su verdadero amor fue una compañera del preuniversitario, a la que dejó de ver por muchos años debido a su partida hacia Estados Unidos.

La confesión de su gran amor resulta un tanto falso en la historia, pues son pobres los elementos que se ofrecen para hacerla creíble: un amor que se consumó casi veinte años después, un final hollywoodense que no permitió adentrarnos en el personaje y su verdadero conflicto.

También de Fernando Pérez, pero esta vez a dueto con la joven suiza Laura Cazador, nos llega el filme “Insumisas” que narra la historia real de Enriqueta Faber, cirujana suiza que llegó a Cuba vestida de hombre a principios del siglo XIX.

La historia de este personaje de la Ilustración, que se enfrentó a todos y se casó en la Baracoa de la época con una mujer pobre y enferma, es el centro de la película que relata un episodio de violencia y rechazo por parte de la sociedad esclavista de la época tras descubrirse la identidad del médico suizo. El filme es una adaptación del libro “Por andar vestida de hombre” del investigador Julio César González Pagés.

El tratamiento de la comunidad LGTBIQ en la cinematografía nacional aún es pobre. Pocas son también las películas que narran los conflictos donde sus protagonistas sean personas que representen a este sector.

Aún el cine nacional elude narrar historias donde el drama sea visto desde el micro conflicto, privilegiando el yo por encima del todos, y no siempre es feliz el tratamiento de la historia, que en muchas ocasiones prefiere narrar desde códigos donde el tema se ve aligerado por el consabido chiste o la risa fácil.

Es también sabido que muchas personas consideran que en los últimos años se ha sobresaturado el cine cubano de marginalidad, homosexualidad y pobreza. Detrás de sentencias como estas se esconde la necesidad de seguir negando una realidad que es imposible pensarla hoy como uniforme y perfecta.

Deja un comentario